长三角议事厅|容亏率破局:国资化身“耐心资本”赋能科创

- 职场

- 2025-04-03 17:06:05

- 30

在科技创新驱动高质量发展大势下,初创科技型企业对“耐心资本”的需求愈发迫切。如何破解国资创投基金“不敢投、不敢退”的制度性困境,成为科技金融改革的关键命题。近来,国务院及长三角多地密集出台政策,通过建立容亏率、分层考核等机制,推动国资从“风险厌恶”转向“战略担当”,为科技创新注入“源头活水”。

容亏率改革:破解国资创投“不敢投、不敢退”困境

2025年伊始,国务院办公厅印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》,明确提出建立健全容错机制,以解决国资创投基金不敢投、不敢退、怕担责等问题。

其实在稍早时候,上海已率先发布了全国首个省级层面的国资基金考核评价及尽职免责制度文件,明确国资基金整体评价原则——不以单一项目亏损或未达标作为基金或基金管理人负面评价的依据,并建立分层分类的长周期考核评价体系,明确了五种适用尽职免责的情形,鼓励国资基金积极作为。

国办文件发布一个月后,无锡国资委印发《市属企业基金尽职免责及优化绩效评价实施办法》,提出企业应建立基金风险容忍机制,允许基金清算时出现最高不超过50%的容亏率。其中,主要投向种子、天使等初创项目的基金,容亏率不超过50%;主要投向较成熟项目的创投基金、产业投资基金,容亏率不超过30%;主要投向成熟项目的并购基金,容亏率不超过20%。

此外,合肥市此前也发布了相关政策,将投向早期科技创新企业的种子基金、天使基金的容亏率设定在50%左右。广州开发区国资局发布的《科技创新创业投资母基金直接股权投资实施细则》更是规定,种子直投、天使直投单项目最高允许出现100%的亏损,并按照直投资金的整个生命周期进行考核。

这些具有包容性的风险容忍制度安排,为国资深度融入科技金融体系拓展了广阔空间,为创新企业营造了更为宽松的发展环境,体现了鼓励创新、宽容失败的科技创新本质要求。应该说,这是国资在支持具有高度不确定性的科技创新过程中的一次制度性“破圈”,也是科技金融领域取得的重大改革进展。

制度“破圈”:容亏率改革如何释放投资活力

国资基金是支持科技创新和新兴产业的重要力量。据统计,截至2024年,中国累计设立政府引导基金2178只,总目标规模约12.84万亿元,已认缴规模约7.7万亿元,其中,剔除PPP基金后,产业类和创投类引导基金数量为2023只,总目标规模为10.39万亿元,已认缴规模6.44万亿元。

创投基金主要包括天使投资和风险投资,具有极高的不确定性和风险性。天使投资投向科技创新初创企业的早期阶段,如种子轮和A轮融资。在初创企业的早期阶段,企业的产品或服务往往尚未成熟,市场前景也不明朗。天使投资机构看重创新者的创意、团队能力以及市场潜力等因素。

风险投资则投向初创企业的中后期阶段,如B轮及以后的融资。这个阶段企业的产品或服务已经初步得到市场验证,即将进入快速扩张阶段。风险投资机构看重的是企业的市场规模、增长速度和盈利能力等因素。对于初创企业而言,无论是早期还是中后期,每进一步都可谓“惊险一跳”,跳过去可能是成功,失败则可能功亏一篑。

创投基金具有投资周期长、成功概率低的显著特征。经验数据表明,天使投资周期可能达到5-10年甚至更长,风险投资周期较短通常在3-7年之间。同时,天使投资的成功概率大约在20%至35%之间,远不能与产业投资的成功概率相比。

正因科创投资具有高度不确定性和高风险性,长期以来一直被国资基金小心回避。众所周知,国有资本运营以“保值增值”为核心目标,这使得国资在投资决策上普遍倾向于规避风险。

笔者在长三角部分城市调研时了解到,曾有规定要求国资创投机构即便直投100个项目中99个成功,只要有1个失败,就需承担责任;甚至项目若存在轻微的财务瑕疵,也可能被追责。因此,各地在设立国资创投基金时格外谨慎,基金运营机构更是小心翼翼,战战兢兢。

这一现象形成了一个悖论:高质量发展依赖科技创新驱动,但实力最雄厚的国资却难以成为支持科技创新的“耐心资本”。本应大力投入的资金,反而因“不敢投、不能投”而受限。从多地科创企业的反馈来看,当前国资创投基金的规模和发展进度与科技创新的实际需求不匹配,亟需破解制度性“卡脖子”问题,推动国资加大对创投的支持力度。

转机总在改革中产生。近年来多地积极发展科技金融,地方国资创投基金纷纷设立,改革国资运营管理体制机制的呼声也日益高涨。上述国办文件发布以及多地在国资创投基金容亏率政策上的改革举措,正是对现实要求的及时回应。

笔者在调研中也注意到,由于各地创投基金的容亏率政策实施时间尚短,大多数基金尚未达到周期年限,也未触发实际核销。政策规定的50%容亏率,以及种子、天使直投单项目最高100%的容亏率,仍未进入最终核算阶段。由此可见,这一政策的当前意义更在于为国资科技金融机构和创新企业提供稳定预期。而稳定预期是信心的基础,对创投而言,其重要性不言而喻。可以预见,在国家指导意见和各地政策的推动下,国资创投基金与科技金融将迎来蓬勃发展的新局面。

从制度到执行:关键政策如何真正落地

落实国资创投基金容亏政策,并非要等到触发实际容亏率兑现节点时才落实,而是必须在创投基金投放前置环节就加以落实,而其中关键在于加快推进决策和尽职流程规范化。

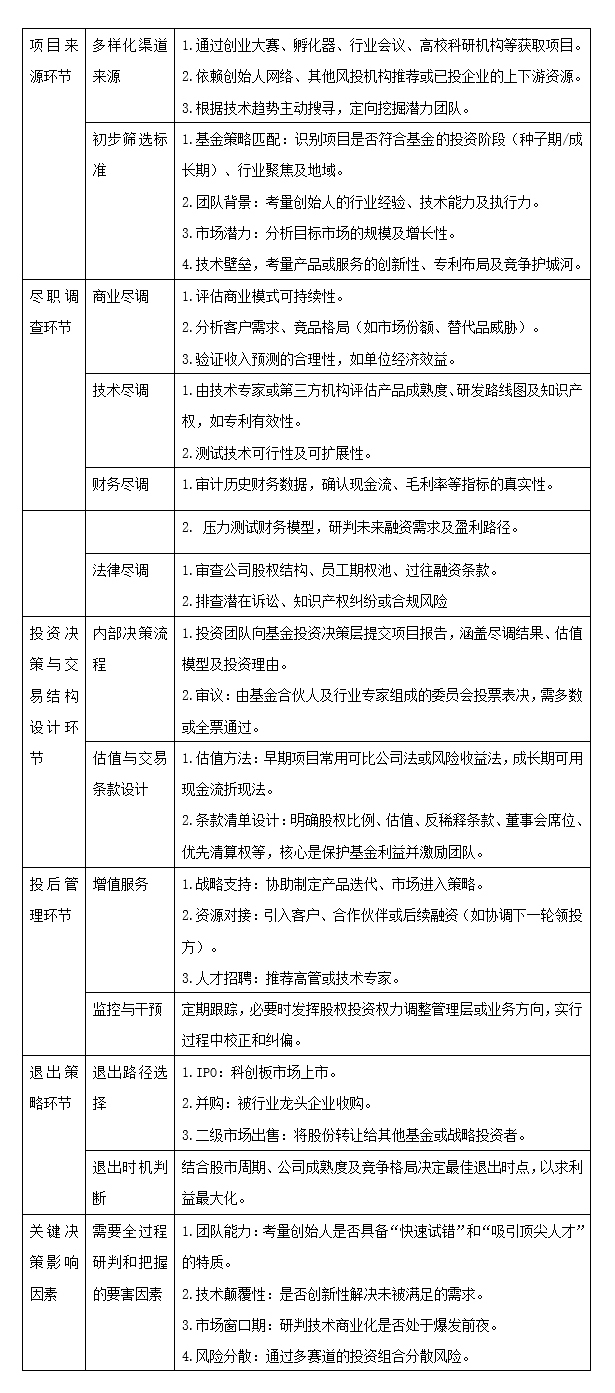

国际先进经验表明,科技创新的风险投资基金均建立了决策过程系统化流程,以平衡高风险并最大化潜在回报。在大数据时代,科技风投的决策和尽职流程呈现出数据驱动与直觉判断相结合的特点,流程严谨但保留一定灵活性,紧扣“投对人”与“投对趋势”,通过结构化的流程降低早期投资的不确定性。以下是一些可供借鉴的规范化流程:

通过建立规范化流程,不仅为国资创投基金的实际操作提供了合规性基准,也是容亏率兑现时考核尽职免责的科学依据。在创投周期内的监管考核中,应跟踪各环节进展,评估规范化流程的操作合规性与风控的可靠性。

坚持长期主义:国资创投如何更进一步

正如笔者在调研中所发现的,当前国资创投基金在科技金融容亏及尽职免责机制上,仍面临认同不足、多重监管冲突等问题。由于容错容亏涉及国有资产流失、腐败等敏感议题,相关部门缺乏共识,尽职免责流程也缺乏统一标准,导致政策难以真正落地。

目前,各地出台的容亏政策大多由开发区或城市某一部门制定,政策位阶偏低,缺乏权威性和稳定性,也难以形成市场的长期信心。要让国资创投基金更有效地支持科技创新,亟需在更高层级进行统筹,从政策规范、实施细则到法律保障,建立更加系统、清晰的制度框架。

首先,应在省级或市级层面推动政策协调,促成财政、国资、科技、审计、金融监管等部门形成统一口径,明确国资创投基金的投资属性、风险容忍度及具体容亏标准,从而减少监管冲突,增强政策权威性。同时,配套制定细化的实施规则,建立合理的尽职免责认定机制,确保基金管理人在合规履职的前提下能够“愿投、敢投、能投”。

随着国资创投基金的扩张和容亏机制的实践积累,进一步推动地方立法,使局部性政策调整上升为法规性“条例”,将是确保政策长期稳定运行的关键。通过明确投资风险边界和法律责任,既保障基金管理人的合理决策空间,也为科技金融的持续发展提供坚实制度支撑。

最终,只有构建权威、稳定、可操作的容亏机制,国资创投基金才能真正发挥“超强耐心资本”的作用,为科技创新提供长期支持,推动高质量发展。

(作者宋宏系安徽省政府长三角专家咨询委员会专家,研究员)

-------

“长三角议事厅”专栏由教育部人文社会科学重点研究基地·华东师范大学中国现代城市研究中心、上海市社会科学创新基地长三角区域一体化研究中心和澎湃研究所共同发起。解读长三角一体化最新政策,提供一线调研报告,呈现务实政策建议。

有话要说...