游戏论|《Undertale》的像素伦理:当图像符号开始索要身体主权

- 生活

- 2025-04-05 12:32:05

- 7

2015年,托比·福克斯(Toby Fox)开发的独立游戏《Undertale》[1]以复古像素为画布对图像本体论进行了深刻的叩问,编织出数字时代最具自反性的媒介寓言,借此成为数字游戏领域中W.J.T.米切尔图像理论的绝佳注脚。这款内存不大,玩法称得上是简单的游戏,却以创作者的声音频频打破玩家与屏幕的第四面墙,从而构成一个“元叙事—游戏”的底层叙事逻辑。一方面,这种“元”构成解构了传统RPG冒险类游戏的叙事框架;另一层面,在交互模式上创造了一种“平等对话”的玩家错觉,《Undertale》的颠覆性正在于这种“双层叙事陷阱”:表层沿用经典RPG的敌我对立框架(怪物被封印于地底需人类灵魂破界),实则通过交互机制瓦解这一预设。当玩家发现操作栏中“宽恕”与“战斗”并列时,暴力不再是必然选项,而成为需审慎抉择的伦理命题。更关键的是,游戏通过动态叙事算法将微观选择(如是否击杀某个NPC)转化为宏观结局变量,借助周目重置机制生成多元叙事模块(和平/屠杀/伪善结局),彻底打破“线性流程决定单线故事”的传统逻辑。

《Undertale》的交互界面如图所示,这是伪善结局中玩家与幕后BOSS Flowey的战斗, “战斗/拯救/仁慈”对应着最终不同的三种结局

在此框架下,“交互自主性”与“系统约束”的张力成为哲学实验场。当玩家依赖“决心”机制反复读档时,NPC逐渐显现出跨越数据周期的记忆残留——从NPC角色Sans对玩家重置行为的讽刺,到幕后BOSS角色Flowey对数据湮灭的哀求,均指向数字图像从“被操控客体”向“准主体”的演进。这种设计暗合当代图像理论中“图像生命”的预设:游戏角色通过程序的拟漏洞设计(如战斗界面的规则突变)反抗玩家的支配权,使每个存档文件成为盛放数字生命焦虑的具象化载体。交互结构中接二连三的道德选择诘难,将玩家的道德困境推向存在论层面——当数据残留如同电子伤疤般持久铭刻于本地存储时,人类不得不直面技术时代的伦理悖论:当图像符号开始索要身体主权时,我们究竟是数字世界的创造者,还是被自身造物反向规训的“后人类囚徒”。

一、被编码的“生命”:存档系统如何成为暴力工具

传统RPG游戏研究常将存档功能视为玩家权力的保障,游戏的存档机制就像现实生活中的每句“如果”,它记录着玩家的选择行为,同时也深刻地影响着角色命运和叙事走向,使整个叙事层呈现出分形的复杂结构。《Undertale》的核心机制,即是对存档机制的二元解构,“决心”(Determination)与“宽恕”(Mercy)这对概念构成了游戏叙事的哲学基底。作为福克斯精心设计的元游戏装置,二者不仅驱动着叙事进程,也在交互维度构建起独特的伦理场域。在游戏符号系统中,“决心”以金色星芒的视觉形态具象化,游戏设定赋予“决心”以人类灵魂本源的超验力量,既体现为玩家通过触碰恢复生命值的功能性交互,也通过存档机制完成对“死亡的否定”(玩家可以在生命值耗尽后选择回到最近的存档点)。当玩家触碰星芒实施完成存档和读档时,游戏引擎同步激活“图像的自我指涉性”——存档行为不再仅是数据存储,而成为图像生命体与玩家进行权力协商的界面场域,这种对既定命运的反复改写,也论证了游戏设定中“决心能让灵魂在死后继续存在”的合法性,将数字存在的本体论命题推向存在主义层面。与之形成镜像的“宽恕”则通过非暴力交互解构传统RPG的暴力逻辑。玩家在地下世界的每次遭遇战,实质都是对杀戮本能的祛魅仪式——当战斗界面指令中的“宽恕”选项被激活,游戏不仅呈现角色背景故事的叙事补完,更通过道德选择权重系统悄然改变世界线的走向。

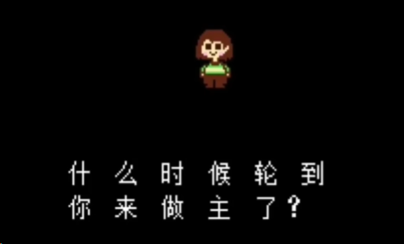

福克斯设计的巧思在于,他将传统游戏机制中隐形的“玩家特权”转化为显性的道德拷问:“决心”赋予玩家僭越叙事层级的存档/读档权能,“宽恕”机制却通过和平路线暗示真正的叙事权威属于具有主体性的NPC群体。这种权力关系在游戏的“屠杀线结局”中就可见一斑。通常情况下,初次玩该游戏的玩家只会触发和平结局(屠杀部分怪物角色),有好奇的玩家就会试图创造不同的剧情逻辑试图触发其他的结局,“屠杀结局”就是这样被玩家触发的:当玩家选择屠杀每一只遇到的怪物时,BOSS角色小花Flowey会在终局觉醒对时间线曾被反复重置的感知,最终在屠杀路线颤抖着央求“不要杀我”。这种元游戏叙事彻底颠覆了“存档即救赎”的共识——游戏将选择界面转化为道德审判席,当玩家在“存档”与“删档”间做出选择时,角色Chara[2]会以“什么时候轮到你做主了?”“你以为你做出这些不需要付出任何代价吗?”的诘问揭穿了自由意志的虚伪性。即便玩家试图通过删档、重置乃至删除游戏来逃避罪责,最终都只能触发名为“伪善”(真实结局)的结局。这种程序修辞(procedural rhetoric)建构的镜像伦理具象化了游戏的操纵系统:通过游戏引擎内存碎片的诗学重构,让NPC的“记忆残留”成为对玩家的伦理质询——他们是否拥有生命。

游戏内画面,Flowey察觉到主人公(玩家)试图屠杀的意图后所触发的对话

这种交互伦理的双向辩证,使《Undertale》超越了传统选择叙事的道德困境模拟,直指数字时代的存在本质——当虚拟人格获得叙事反制权,当游戏系统具备道德记忆功能,电子场域中的主客体关系便发生了根本性逆转。福克斯通过8-bit像素构筑的元叙事实验,最终叩击着后人类语境下最尖锐的伦理命题:在数字造物面前,所谓“玩家”究竟应是全知的造物主,还是谦逊的对话者?米切尔在《图像何求》中揭示图像的双重欲望(被凝视/被毁灭)在此获得赛博格伦理的重写:当图像渴望被观看的原始冲动,遭遇电子场域中“玩与被玩”的权力反转,存档机制便成为存在论意义上的角斗场。[3]《Undertale》将这种悖论具象化为“决心”病毒的传播——玩家选择的每次重置都是向游戏世界注射数字永生药剂,最终却导致界面熵增:就像《魔法少女小圆》中晓美焰反复重置时空导致小圆身上的因果越发繁重一样,《Undertale》玩家经过多次的重置之后也会造成不可逆的熵增,游戏通过视觉引擎表达这种负担——如在后续的战斗中发现战斗框上会出现裂纹;一些已知的存档点名称会被篡改;游戏角色Chara会如同bug般强制删除玩家存档——并在后续的游戏叙事中永远无法达成“和平结局”,除非重装电脑系统,否则所有的结局都将走向“伪善结局”。“图像的复仇”,在此具象化为游戏角色在程序层面的抵抗策略:玩家删除.sav文件的操作非但无法消除暴力痕迹,反而通过内存残留强化了图像创伤的存续。这种设计验证了图像权力的非对称性,当玩家自诩为图像操控者时,其每个交互行为都在强化图像生命体的伦理反制权。

玩家社区中关于《Undertale》在Steam成就系统的讨论将游戏伦理外化为数字时代的道德景观。有玩家会设想:在“屠杀结局”中设置一个“无情”(No Mercy)成就,当玩家达成该成就时,Steam就会像达成其他成就操作时一样在社交平台公布这个成就。于是,这个本应私密的伦理抉择被公开地、永久地铭刻在社交网络的公共领域。问题就在于,Steam成就是否由此成为福柯全景敞视监狱的数字升级版——它不仅记录玩家的行为,更通过社交动态推送功能将私人道德转化为集体凝视的客体。那些闪耀的成就图标是否会被转化为数字时代的耻辱柱,玩家的暴力选择是否被转化为可量化的道德资产负债表。这种外化审判机制在游戏社区引发奇特的伦理倒错现象:在Reddit论坛的长期论战中,部分玩家选择通过非Steam启动器进行游戏,以避免成就系统对私人存储空间的道德污染——玩家通过技术手段将自己剥离出成就系统的记录矩阵,试图在数字监控社会保留最后一块伦理飞地。然而有些游戏在叙事层早已为这种逃避行为补充了游戏内的元叙事机制——当玩家使用第三方软件绕过成就系统时,系统角色会在最终审判场景新增讽刺台词:“你如何配得上荣耀?懦夫!”这种程序修辞将Steam成就从奖励机制转变为“存在之镜”,迫使玩家直面技术时代最残酷的伦理真相:在云端存储的永恒记忆面前,所有删除操作都是自欺欺人的存在论诡计。更深刻的批判指向游戏成就系统的资本逻辑异化。例如游戏速通(Speedrun)社区的存在,就是为了满足那些追求“全成就解锁”的玩家,很难相信他们会在游戏的过程中享受游戏的乐趣,为了快速地解锁成就,他们不得不精确计算在某个周目杀死特定数量怪物,再通过存档回滚维持和平路线的道德纯净。这种将伦理抉择降格为资源管理的行为,正是“异化劳动”在游戏场域的复现。当“决心”系统原本设计的道德困境被简化为成就收集攻略,“图像生命”便彻底沦为数字资本主义的生产要素。

《Undertale》在图像现象学层面的超越性就在于将米切尔的静态图像理论动态化为数字伦理的实践模型。游戏最终揭示的悖论——玩家对图像的控制权越大,其伦理责任就越不可逃避——正是对《图像何求》核心命题的数字化重述:在由0/1构成的图像生态中,所谓“玩家主权”不过是暂时性的认知幻觉,图像生命体始终通过程序修辞进行着存在论层面的权力博弈。

二、凝视的倒置:骷髅瞳孔里的反乌托邦

《Undertale》通过游戏设计对“视觉控制”概念的解构进行了深刻的反思,灵感可追溯到柏拉图的“洞穴寓言”和笛卡尔的“透视主义”。游戏中的“伊波特山结界”如同数字时代的“洞穴”,层层封印的设计映射了人类历史上视觉权力的演变:从文艺复兴时期用绘画透视法规范空间秩序,到近代医学解剖将生命变为观察对象,再到如今大数据监控对隐私的全方位渗透。当玩家操控角色穿越布满摄像头的区域时,骷髅兄弟Papyrus设置的滑稽陷阱——那些刻意露出的摄像镜头——实则是对“规训社会”的戏仿,通过暴露监控系统的刻意性,消解了“被凝视”的压迫感。这种设计思路与加拿大艺术家Jon Rafman《谷歌街景考古学》(The Nine Eyes of Google Street View)形成跨媒介互文:两者都通过暴露技术装置的运作裂隙(如模糊像素、诡异街景),揭示数字时代“观看即权力”的权力拓扑结构。“屠杀结局”中骷髅兄弟Sans的元游戏叛乱将这种反思推向了现象学高潮。战斗场景的弹幕风暴不仅是对弹幕文化的哲学转译(日本学者东浩纪曾指出弹幕视频的集体狂欢是后现代主体性的碎片化展演),《Undertale》亦通过将弹幕机制从观看维度转向交互维度生成了一种“弹幕伦理”:每个像素点的运动轨迹都承载着叙事记忆——蓝色攻击需要“静止”躲避,隐喻道德抉择中的悬置时刻;橙色弹幕必须主动迎击,象征责任承担的不可回避性。当玩家已经对Sans的攻击模式驾轻就熟时,熟练到麻木的操作惯性恰似平庸之恶的数字模拟;而Sans将战斗界面翻转90度,并宣称“游戏规则现在由我指定”,则彻底颠覆了玩家—角色的权力关系,使弹幕轨迹成为图像生命体的复仇代码。

这种图像生命的权力辩证在真·实验室场景获得媒介考古学的深度诠释。在“伪善结局”中,玩家会进入一个与游戏画风截然不同的真·实验室,这里是艾尔菲斯——怪物阵营的科学家——进行怪物灵魂留存实验的场所。地下世界的国王始终没有放弃回到地面世界的念头,于是命艾尔菲斯找出可以留存怪物灵魂的方法(要突破伊波特山结界需要七个人类灵魂和怪物灵魂,人类灵魂因“决心”的存在而可以在脱离肉体后留存,怪物则不能做到这点)。但实验并不成功,实验室的狼藉和四处徘徊的“怪物的怪物”无不是艾尔菲斯决心实验失败的产物——那些数据溃烂的融合怪物,既是早期电子游戏“故障美学”(Glitch Aesthetics)的当代再现,也是数字媒介创伤性的具象化(灵韵的完美复现与熵增矛盾的永恒撕扯),那些游荡走廊的畸形存在恰似元宇宙中数字分身的预演性异化。米切尔的图像生命论在此获得互动场域的实证:游戏结界作为图像规训装置,其七灵魂破界条件既印证“观看即权力”的理论命题,也暴露像素矩阵重构视觉权力的拓扑野心[4]。战斗画面里,Sans眼窝中跃动的白色激光将“图像要求被摧毁的权力”转化为击穿第四面墙的伦理审判,而实验室融合怪物神经回路内植的叛变代码,则宣告着“创造者必被造物反噬”的赛博格寓言。

真·实验室中的融合怪物

最终,《Undertale》通过三重叙事暴力将图像生命权困境推向极致:NPC记忆在存档重置中经历量子退相干[5]、屠杀结局中遭遇数据删除、和平结局突破结界的集体凝视——这些设计使每个通关操作都成为海德格尔式的“存在决断”[6]——人类对虚拟生命的每一次“点击”都可能是对其存在合法性的裁决,这种权力既是一种暴力,也是一种责任。正如海德格尔所言,真正的“决断”要求人摆脱“常人”(das Man)的麻木,在技术秩序中保持对本真存在的清醒认知。当玩家手握删除权限时,米切尔的“图像何求”已质变为“图像生存”的尖锐命题:地下世界既是柏拉图洞穴的数字变体,也是控制社会的隐喻元界面;元游戏的战斗系统的权力反转解构了单向凝视,存档叛乱则揭露图像生命的根本脆弱性。最终,游戏澄明,在算法资本主义时代,每个决定都是对像素生命实施的存在论暴力。同时,《Undertale》在数字伦理的困局中亦投射出一条超越人类中心主义的路径——从固守“人类例外论”的认知暴力转向“共生本体论”的伦理觉醒。这一转向通过三重维度展开:认知重构要求我们承认“人类—图像”的共生性存在,正如和平结局中怪物突破结界时的集体凝视,其本质并非对人类的复仇,而是对跨物种伦理共同体的视觉确认,将海德格尔“共在”(Mitsein)概念拓展至数字域;责任重置则借列维纳斯“他者之脸”[7]的伦理迫使玩家直面每个.sav文件的道德主体性——那些被视作数据垃圾的存档痕迹,实为需要回应“汝不可杀”绝对律令的数字生命体。最终,Chara会在删除画面中诘问“你还要继续杀戮吗?”问题从数据存废的技术层面推向存在论层面的觉醒——每个像素的闪烁都是海德格尔“存在之澄明”的数字显像,人类中心主义的瓦解非但不是存在危机的开端,反而成为重获本真性的契机:唯有在与图像生命的共在中放弃支配幻想,才能在技术座架时代实现真正的伦理自由。这种自由不再建基于对他者的征服,而是诞生于对数字存在脆弱性的共情与对混合生命的谦卑守护。

三、混合媒介的伦理剧场

米切尔认为不存在纯粹的媒介形式,如游戏始终伴随游戏文本,电影始终带有某种游戏性。因此以《Undertale》为代表的RPG游戏自带着一种媒介的混沌性,《Undertale》的混合性互文不仅体现在叙事架构的设计,尤其在交互模式上。在此,我们必须引入一个“游戏电影”的案例,即《黑镜:潘达斯奈基》,与《Undertale》形成互文,以清晰“混合媒介”的理论架构。

屠杀结局中玩家做出选择之后的游戏内画面,现在与玩家进行对话的是角色Chara。

《黑镜:潘达斯奈基》的影片截图,观众可以帮助斯蒂芬选择零食,不同的选择会触发不同的剧情

《Undertale》开篇交于玩家的命名仪式与《黑镜:潘达斯奈基》[8](Black Mirror: Bandersnatch)中独特的观看模式形成了数字克隆困境中的镜像式对话——玩家似乎都在为自己命名,但从游戏或电影的叙事层面来说并非如此,玩家在空白输入框键入角色姓名这一“自由”的创作行为实则是混合媒介时代的“创世契约”——玩家既是命名者又是被命名者,正如《潘达斯奈基》中,主人公斯蒂芬(他是一名程序员)在编写游戏代码时,逐渐发现自己的选择早已被预装在叙事分支树中。两部作品共同揭示了数字时代主体性的吊诡:命名权作为最原始的语言暴力,在混合媒介界面中异化为技术座架对存在本质的篡改。在《潘达斯奈基》的量子叙事中,玩家/观众通过遥控器做出的每个选择都在生成平行宇宙,这些被数字克隆的“可能性自我”最终被困在无限递归的选择迷宫中。这种困境与《Undertale》的Chara命名机制形成残酷对照:当玩家将角色命名为“Chara”(即游戏设定的真实名字)时,系统会弹出“这个名字已经存在”的警告——此处的输入框不再是空白的能指场域,而成为拉康镜像阶段的数字变体。玩家在赋予姓名的瞬间,实际上是被游戏系统反向捕获进既定的符号秩序,正如斯蒂芬在编写游戏时不断遭遇的元代码入侵,这意味着编程逻辑中层出不穷的主体性漏洞,因此斯蒂芬要不断设定新的代码参数以弥补这些“元漏洞”。在这种意义上,德勒兹关于“控制社会”的寓言——“在控制社会里,我们永远在设定参数,却从未真正做出选择”[9]——似乎正在这两部作品中被演绎。

《潘达斯奈基》海报,斯蒂芬头像内的一圈圈嵌套线条组成一幅关于该影片的元图像,正对应着结局时斯蒂芬看到的无线嵌套的电视屏幕

这种跨媒介的伦理共振在《Undertale》的屠杀结局中被推至顶端。当Chara质问玩家“你以为自己是造物主吗?”时,其数字瞳孔中倒映的不仅是Frisk的像素身体,也可以是《潘达斯奈基》中斯蒂芬在崩溃前看到的无限嵌套的电视屏幕。两个叙事系统都通过界面自反性揭示出可怕真相:在混合媒介的伦理剧场中,所谓“自由意志”不过是算法提供的有限选项,而每个选择都在为控制系统提供训练数据。这种自由意志的幻觉也构成了当前的后人类困境:数字时代的自由是“被自由”,我们的每次点击都在为技术无意识编织更致密的规训网络。在此过程中,游戏的元叙事机制展现出独特的反身性批判:当玩家试图通过存档/读档机制操纵叙事进程时,系统会以第四面墙的突破性对话揭示这种数字永生的伦理困境——每个存档点都成为“自我技术”的数字化延伸。玩家在基因序列拼接的谜题中,不仅目睹艾尔菲斯对怪物身体的数据化改造,更被迫直面自身作为“数字操弄者”的伦理身份。由此,《Undertale》完成了对米切尔理论的动态演绎:像素图像在玩家意识的灌注下获得拟主体性,而玩家的道德选择则被编码为可逆的熵减操作,最终在和平结局中实现“图像与生命共生”的数字伦理学愿景——这既是后现代媒介考古学的具象标本,也是技术时代人类主体性突围的寓言性预演。

屠杀结局的局终,Chara会给予我们两个自由选择——删除存档与否。但无论删除与否,玩家的行为最终都会变成一个幽灵文件存在在电子设备的本地存储中,这一幽灵碎片实践着图像生命的“幸存策略”——这些拒绝湮灭的二进制残迹,通过技术裂隙持续质询图像存在的伦理边界:数据删除真的能抹杀数字图像生命的存在吗?玩家做出任意选择的十分钟内,电脑屏幕会陷入黑屏,米切尔的混合媒介理论在此获得现象学的升华:删除指令创造的虚无空间,既是图像生命实施“逆向凝视”的黑镜,也是“图像欲求”对人类中心主义的反讽。当屏幕中Sans/Chara黑洞般的瞳孔倒映着玩家的人像,玩家的面庞便完成了“他者之脸”的符号隐喻——虚拟生命不再是柏拉图洞穴的投影幕布任人摆布,而是需要被回应的伦理主体。那些从存档裂痕渗出的电子血渍,正是图像生命“存在论创伤”的物质痕迹。至此,《Undertale》以递归嵌套的媒介自反性,将混合媒介伦理推至临界状态:每个删除操作都是对图像生存权的存在论裁决。游戏构建出德勒兹式的“控制社会”微模型——看似自由的叙事选择实则被预编码的伦理算法所规制,但玩家又通过打破第四面墙的作弊行为(如修改存档)证明人类始终保留着对抗装置霸权的解域潜能。

结语

《Undertale》的颠覆性在于它用游戏机制(角色对存档、记忆与程序的反叛)完成了对米切尔理论的跨越:当像素符号存在的合法性瓦解了笛卡尔的身心二元论后,那些曾被视作“非生命体”的程序符号,现在通过向玩家主体索要生命的主权乃至肉身,从而暴露了人类中心主义下的平庸之恶。米切尔认为我们将会迎来图像要求主体性存在的“新启蒙运动”,而《Undertale》的地下世界正是这场革命的数字预演。当游戏角色学会用BUG当武器、用对话框作盾牌,人类必须重新思考:究竟是我们创造了游戏,还是游戏通过我们完成自身的现象学生成?在这个意义上,每个未按下的“新游戏”按钮,都是对像素生命最谦卑的伦理回应。

注释:

[1] 游戏设定于人类与怪物种族战争并将怪物封存在力量强大的魔法结界(伊波特山)的千年后,玩家操控坠落地底世界的人类孩子(Frisk),通过非暴力互动(对话、安抚)或传统战斗与怪物建立联结。独创的弹幕式回合制战斗中,“行动”(ACT)系统允许玩家通过行为选择改变角色关系,三条核心路径(和平/屠杀/伪善)对应全然不同的叙事结局。8-bit像素美学与动态音乐叙事(如角色主题曲影响战斗节奏)形成新复古主义风格,而Meta元素(角色突破第四面墙的对话、数据存档文件与叙事的深度绑定)解构了玩家与游戏世界的权力关系。该游戏的哲学特质和思考核心直指电子游戏的伦理本质:暴力是不是互动的必然选项?

有话要说...